- 首页 > 正文

楼征教授:中西医整合创新突破低位直肠癌术后吻合口瘘防治瓶颈丨中国医师协会结直肠肿瘤专业委员会年会

发表时间:2025-03-18 17:05:33

近期,海军军医大学附属长海医院楼征教授在第九届中国医师协会结直肠肿瘤专业委员会年会上,以”低位直肠癌术后吻合口瘘的中西医结合防治”为题,介绍了其所在团队在这方面的宝贵经验与研究成果,为攻克这一难题带来新希望。

楼征 教授

海军军医大学附属长海医院

海军军医大学附属长海医院肛肠外科 副主任

肿瘤医学频道 编辑部主任

国家专科医师培训长海外科基地 教学主任

中华结直肠外科学院 学术委员

中国医师协会结直肠肿瘤专委会中西医结合诊疗学组 副组长

中国医师协会肛肠医师分会极限保肛与功能康复学组 副组长

中国医师协会结直肠肿瘤专委会机器人外科学组 委员

中国医师协会肛肠医师分会肠造口学组 委员中

国医师协会肛肠医师分会结直肠MDT学组 委员

中国医师协会外科医师分会专业信息传播和教育专家工作组 委员

CACA大肠癌整合科普专委会 委员

CACA大肠癌整合康复专委会 委员

上海市临床质控中心结直肠外科专家组 成员兼秘书

上海市中西医结合学会肛肠专业委员 副主任委员

上海市抗癌协会胃肠肿瘤微创专业委员会 常委

上海市抗癌协会大肠癌专业委员会转移学组 委员

上海市医学会普外专委会结直肠外科学组 委员

上海市医师协会医用机器人专委会 委员

楼征教授所在中心在张卫主任带领下,经十几年探索开展了低位直肠实行切除功能性保障手术,构建了包含适应证、注意事项及并发症防治措施的完整体系,相关操作标准发表在《中华胃肠外科杂志》,为同行提供了重要参考。

然而,手术量增多使吻合口相关并发症愈发明显,吻合口漏危害尤其严重。其发生率为1.6%~20%,新辅助放化疗还可能让这一比例升高。吻合口漏会引发盆腹腔严重感染,增加患者死亡风险,延误术后辅助治疗,影响肿瘤治疗效果。其还会在肛管、直肠周围形成大量瘢痕,损害肛门功能,导致临时造口可能永久化,即便还纳也可能因肛门功能差需再次造口,从急性漏发展为慢性漏后处理棘手。

研究显示,吻合口漏和张力、血供、组织愈合能力有关。借助技术手段,手术时的张力和血供问题能较好解决,但组织愈合能力受患者个体因素影响,医生难以完全控制,比如男性肥胖、肠道准备情况等。楼征教授团队回顾研究319例未预防性造口的中低位直肠癌病例发现,男性肿瘤距肛缘≤7 cm、术前新辅助放化疗、KRAS基因突变、患糖尿病是术后吻合口瘘的独立危险因素。即便没有这些因素,仍有2.5%患者会发生吻合口瘘,若合并两个因素,发生率高达13.8%,这对手术量大的中心来说是不小的挑战。

优化手术技术,强调吻合口加固。中心回顾分析6000多例中低位直肠癌患者数据,发现吻合口加固对降低吻合口瘘意义重大。手术时,优化吻合技术是关键,要避免损伤正常组织,充分裸化肠管,防止过多脂肪组织混入吻合口;远端闭合时,尽量用两个钉仓以内完成,减少漏的风险。在吻合口加固方面,常采用倒刺线连续缝合直线切割闭合器与吻合器的交叉点,这是吻合口的薄弱部位。在低位直肠癌手术中,前位吻合口加固相对容易,但当吻合线进入肛管以内,后壁加固难度较大,此时医生需谨慎把控缝合针距和力度,确保在加固的同时不影响血供。实际操作表明,连续缝合后吻合口肠壁颜色无明显变化,有效降低了吻合口漏发生率。

盆底腹膜的抬高和重建也是重要的预防手段。中低位直肠癌术后,多数医疗中心不进行盆底腹膜重建,这会影响患者肛门功能,像直肠脱垂或慢性便秘患者,直肠前凹陷过低,腹膜反射甚至到肛门口平面。而正常盆底解剖结构中,腹膜反折距肛缘约7~8 cm,恢复这一结构对改善肛门功能意义重大。此外,盆底重建能隔离盆腔空隙和游离腹腔,即使发生吻合口瘘,也可避免肠内容物污染游离腹腔,降低非计划二次手术(C级瘘)的发生率。楼征教授所在中心采用从右到左的U字型缝合方法进行盆底抬高和重建。研究显示,吻合口瘘C级瘘总体发生率为3.9%,其中盆底抬高重建组二次手术仅有1例,对照组却有7例,二次手术率接近90%。同时,盆底重建还能减少小肠坠积到新建直肠周围,降低术后辅助放疗时放射性小肠炎的发生几率(图1)。

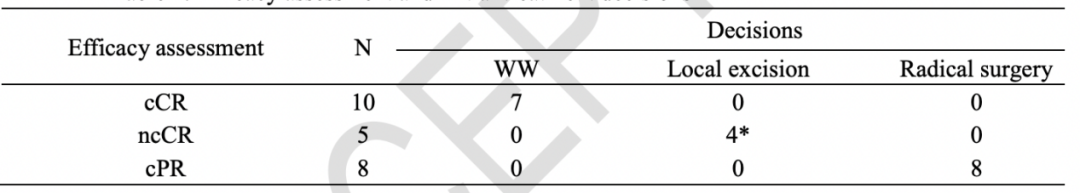

探索新治疗策略,规避手术风险。楼征教授所在中心开展的放免联合CHOICE系列研究,为避免手术相关风险带来了新希望。该研究针对相对早期(T1到T3N0到N1)、不接受术前新辅助放化疗可能需挖除肛门且错配修复蛋白表达的患者。在已发表于international surgery杂志的一项研究中(表1),25例患者有23例完成治疗,其中10例达到完全临床缓解,5例接近完全临床缓解。CR患者采取等待观察策略,15例患者中有4例接受局部切除,8例接受保肛手术。研究结果显示,约63.4%的患者避免了吻合口瘘,保肛率高达95.5%。随着研究深入,有望让更多患者避免手术,规避造口及相关并发症。

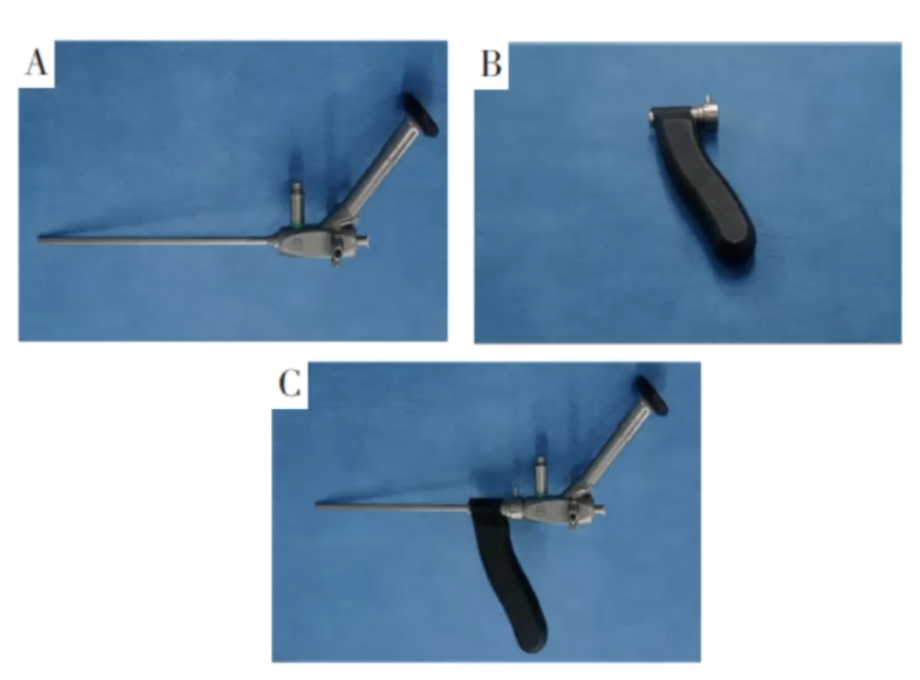

当吻合口瘘发展为慢性阶段,传统治疗效果欠佳,瘘管易上皮化,症状持续。2006年意大利学者Meinero发明了肛瘘镜(图2),于2011年发表首篇临床报道。它能精准识别和处理瘘管内孔,还可保护肛门功能,开启复杂肛瘘治疗的精准可视化微创时代。

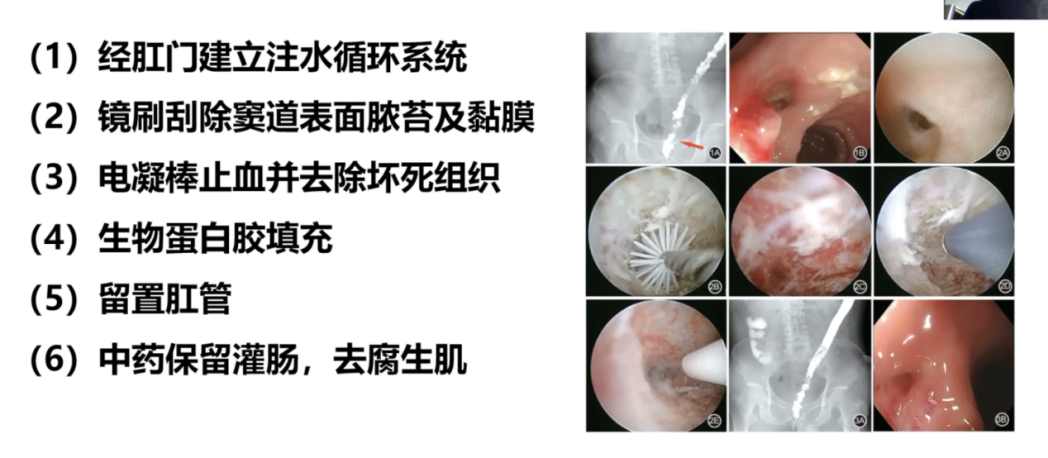

楼征教授团队创新性地将肛瘘镜用于低位直肠癌术后慢性吻合口瘘的治疗。以一位七十几岁低位直肠癌保肛术后的患者为例,经检查确诊吻合口瘘后,医生先通过肛门建立水循环系统找到瘘口入口,进入瘘管内部,用毛刷清理脓苔和上皮化组织,再用电凝棒烫除、止血并去除坏死组织,随后边退边用生物蛋白胶填充瘘管,术后用康复新液(蟑螂提取物,去腐生肌效果良好)进行中药保留灌肠(图3)。经过治疗,术后2个月瘘管在碘水造影下闭合,原瘘口仅留小孔,周围粘膜恢复正常。该患者至今近3年无复发、转移和不适症状。楼征教授团队的这一成果发表在去年的《中华胃肠外科杂志》上,是国内首篇相关论著,充分展示了肛瘘镜在此类病症治疗中的独特优势。

- 推荐文章