- 首页 > 正文

张卫教授:中国低位直肠癌保肛手术20年:回眸与展望丨中国医师协会结直肠肿瘤专业委员会年会

发表时间:2025-03-19 15:00:31

编者按:近日,在第九届中国医师协会结直肠肿瘤专委会年会上,海军军医大学第一附属医院肛肠外科的张卫教授回顾了中国低位直肠癌治疗20年的发展历程,并对未来的治疗方向进行了展望。张卫教授详细介绍了中国在低位直肠癌治疗领域的重大进展,特别是在保肛手术、微创技术、新辅助治疗及免疫治疗等方面的创新突破。

张卫 教授

20年前,低位直肠癌的保肛手术面临诸多挑战,包括术前评估未得到足够重视、新辅助治疗尚未广泛接受、手术过程中手术质量差、局部复发率高、保肛率低,腹腔镜手术也未被临床验证、术后辅助治疗单一等等。然而,随着技术的进步,直肠癌手术实现了肿瘤根治与功能保留并重,临床取得了一系列突破,包括:全直肠系膜切除术(TME)成为直肠癌手术的金标准;腹腔镜微创治疗逐渐成为主流;保肛手术的保肛率和功能保留效果显著提升;注重术前分期评估,新辅助放化疗成为常规;MDT主导直肠癌治疗,化疗药物选择更多;精准治疗、免疫治疗进入临床,临床研究蓬勃开展,取得了累累硕果。

2000年长海医院牵头国内首次举办TME学习班,标志着中国全面进入直肠癌TME手术治疗时代。此后,各种保肛术式不断创新,如经肛局部切除、经腹-肛门括约肌间直肠切除术(ISR术)、低位直肠癌适形切除功能保肛术(CSPO)等,保肛手术的效果和安全性得到了明显提升。保肛技术及保功能理念也取得了显著进步,传统手术以根治肿瘤为首要目标,往往忽视肛门功能的保留。现代理念则强调根治与功能并重,根据患者情况制定个体化方案。

2000年长海医院牵头国内首次举办TME学习班,标志着中国全面进入直肠癌TME手术治疗时代。此后,各种保肛术式不断创新,如经肛局部切除、经腹-肛门括约肌间直肠切除术(ISR术)、低位直肠癌适形切除功能保肛术(CSPO)等,保肛手术的效果和安全性得到了明显提升。保肛技术及保功能理念也取得了显著进步,传统手术以根治肿瘤为首要目标,往往忽视肛门功能的保留。现代理念则强调根治与功能并重,根据患者情况制定个体化方案。

福建协和医院池畔团队开展的低位直肠癌腹腔镜vs. 开放手术的多中心、随机对照研究(LASRE)表明两组病理肿瘤学安全性相当,腹腔镜保肛率更高(71.7% vs. ?65%)、术后恢复更快,且两组在3年DFS、3年局部复发率、5年OS无明显差异。

复旦大学附属中山医院许剑民团队开展的REAL研究也表明机器人手术切除更彻底、创伤小、术后恢复快。中山大学附属第六医院康亮教授团队开展的taTME手术vs. 腹腔镜TME手术的多中心、随机对照试验TaLaR也表明,两者的短期结局相似且长期预后相当。

中山大学附属第三医院卫洪波教授进行了一项TME手术保留或不保留邓氏筋膜对男性泌尿生殖功能影响的研究发现,保留组泌尿功能、性功能障碍更低;亚组分析50~59岁组差异明显;而两组在3年DFS、OS、局部复发率方面无显著差异。

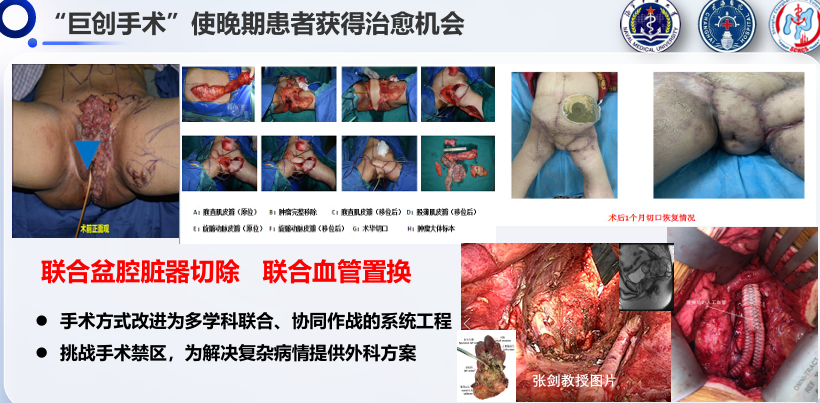

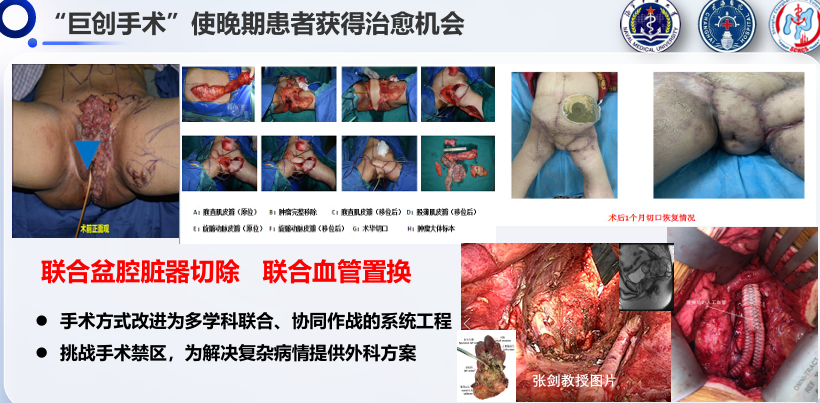

此外,手术技术器材及理念的改进也让临床医生敢于挑战手术禁区,联合盆腔脏器切除和血管置换等“巨创手术”使既往许多无法手术的晚期患者获得了治愈的机会。

浙江大学医学院附属第二医院丁克峰教授团队开展的术前MRI MRF-的LARC直接手术vs. 新辅助治疗的多中心、开放随机对照试验表明,直接手术局部复发率高(4.29% vs.0)、3年DFS更短(81.8% vs.85.4%),研究结果不建议MRF-的LARC患者直接手术。

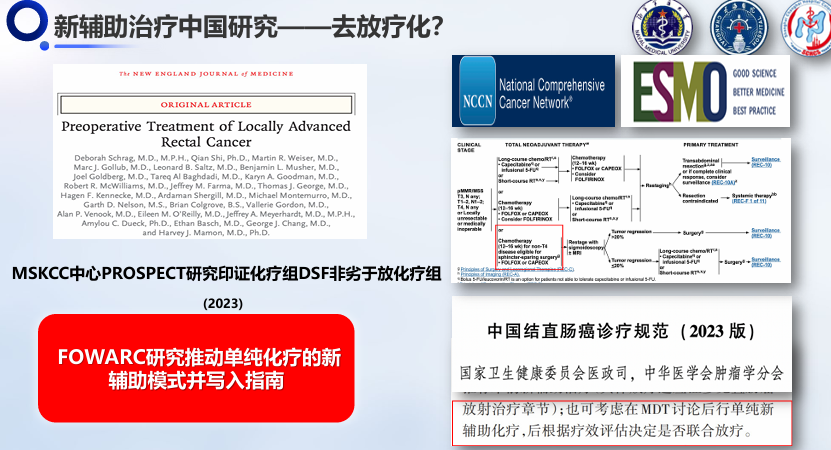

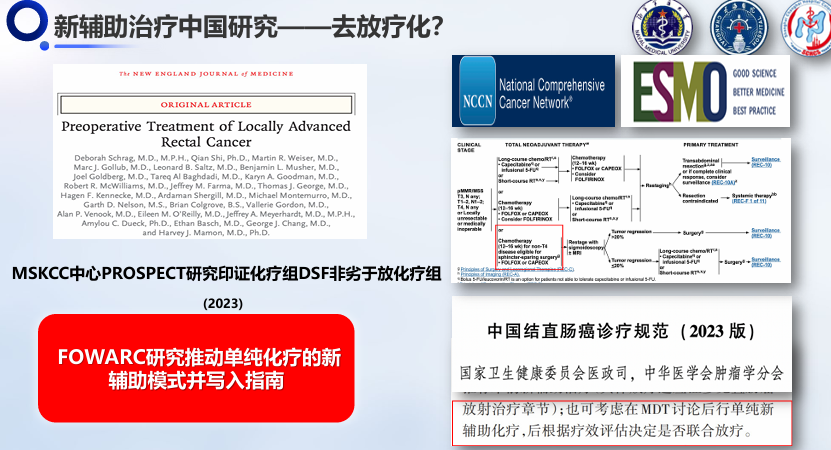

中山大学附属第六医院汪建平、邓艳红教授团队的开展的FOWARC研究表明,单纯化疗(FOLFOX)与传统的5-Fu+放疗有相似的降期率(35.5% vs.37.1%),长期预后方面无显著差异,且毒副作用和术后并发症更小,为部分患者提供了去放疗化的治疗选择。FOWARC研究也推动单纯化疗的新辅助治疗写入指南。

中山大学附属肿瘤医院丁培荣教授团队的CONVERT研究也表明,MRF- LARC行新辅助CAPOX vs.长程放化疗的降期率相当(40.8% vs.45.6%),而单纯新辅助化疗组预防性造口率(52.2% vs.63.6%)更低。

此外,短程放疗联合化疗的研究也取得了重要进展。中国医学科学院附属肿瘤医院李晔雄教授团队的STELLAR研究显示,短程放疗联合化疗在3年无病生存率(DFS)方面与长程放疗相当,且毒性反应更低,表明术前短程放疗联合化疗或可替代长程放化疗。

此外,短程放疗联合化疗的研究也取得了重要进展。中国医学科学院附属肿瘤医院李晔雄教授团队的STELLAR研究显示,短程放疗联合化疗在3年无病生存率(DFS)方面与长程放疗相当,且毒性反应更低,表明术前短程放疗联合化疗或可替代长程放化疗。

免疫治疗在低位直肠癌治疗中的应用也取得了显著进展,特别是对于错配修复缺陷(dMMR)的直肠癌患者,免疫治疗显著提高了完全缓解率(CR)。中山大学肿瘤防治中心徐瑞华、陈功教授团队的研究显示,dMMR局部进展期肠癌患者使用信迪利单抗治疗后,50%达到病理完全缓解(pCR),80%达到总CR,dMMR单用PD-1对LARC获益明显。中山大学肿瘤防治中心丁培荣教授团队进行的dMMR/MSI-H LARC行新辅助免疫治疗达cCR长期疗效多中心、回顾性分析表明,患者达cCR后3年OS和DFS均为100%,dMMR患者行新辅助免疫单药治疗长期获益明显。

对于错配修复正常(pMMR)的患者,免疫治疗的增敏研究也在进行中。武汉协和医院张涛、陶凯雄教授团队的研究表明,短程放疗联合PD-1抑制剂和化疗显著提高了pCR率(39.8% vs.15.3%),且安全性良好。

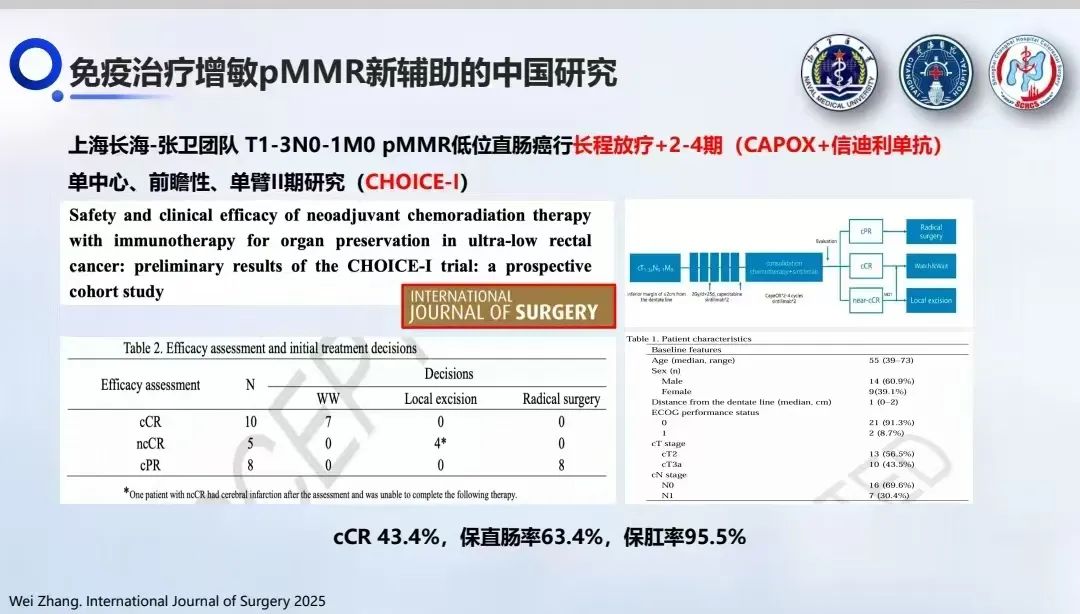

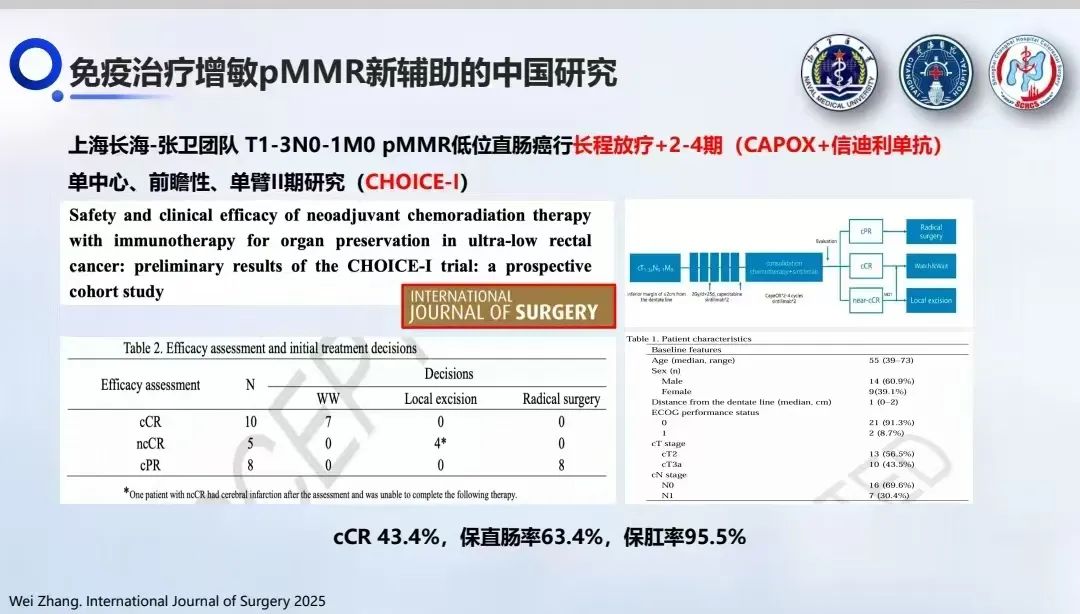

上海长海医院张卫教授团队进行的单中心、前瞻性、单臂Ⅱ期研究CHOICE-1表明,T1-3N0-1M0 pMMR低位直肠癌行长程化疗+2~4期(CAPOX+信迪利单抗)新辅助治疗后cCR 达到43.4%,保直肠率 63.4%,保肛率95.5%。

复旦大学附属肿瘤医院章真教授团队开展的pMMR LARC行短程放疗+iTNT(CAPOX+特瑞普利单抗)的多中心、前瞻性、随机对照II期研究(TORCH)也表明,短程+iTNT的cCR 43.5%,诱导免疫化疗+短程组35.6% 且短程+iTNT的不良反应更低。

复旦大学附属肿瘤医院章真教授团队开展的pMMR LARC行短程放疗+iTNT(CAPOX+特瑞普利单抗)的多中心、前瞻性、随机对照II期研究(TORCH)也表明,短程+iTNT的cCR 43.5%,诱导免疫化疗+短程组35.6% 且短程+iTNT的不良反应更低。

张卫 教授

海军军医大学第一附属医院

上海长海医院肛肠外科主任,教授、博士生导师

国家临床重点专科学科带头人

上海市领军人才

中央军委保健委员会会诊专家

第二届国之名医-优秀风范奖

中国医师协会结直肠肿瘤专业委员会副主委

中国医师协会肛肠医师分会副会长

中华医学会外科学分会结直肠学组委员

全军医学科学技术委员会结直肠病学专委会副主委

中国医师协会肛肠医师分会造口专委员会主任委员

上海市质控中心结直肠肿瘤质控专家组组长

上海市医学会普外专委会结直肠学组组长

医学参考报肿瘤医学专刊主编

《中华外科杂志》编委

《中华普通外科杂志》编委

《中华胃肠外科杂志》编委

《中华结直肠外科电子杂志》副主编

《大肠肛门病杂志》编委

《中国外科年鉴》副主编

追求极限:保肛手术整体化水平提升

中国是全球直肠癌高发国家之一,年新发病例达51.7万例,占我国癌症发病率的第二位。其中,直肠癌占比高达57.6%,远高于西方国家,且低位直肠癌占比达到50%。低位直肠癌的治疗一直是医学界的难点,如何提高保肛率、改善患者生活质量成为医生和患者共同关注的问题。20年前,低位直肠癌的保肛手术面临诸多挑战,包括术前评估未得到足够重视、新辅助治疗尚未广泛接受、手术过程中手术质量差、局部复发率高、保肛率低,腹腔镜手术也未被临床验证、术后辅助治疗单一等等。然而,随着技术的进步,直肠癌手术实现了肿瘤根治与功能保留并重,临床取得了一系列突破,包括:全直肠系膜切除术(TME)成为直肠癌手术的金标准;腹腔镜微创治疗逐渐成为主流;保肛手术的保肛率和功能保留效果显著提升;注重术前分期评估,新辅助放化疗成为常规;MDT主导直肠癌治疗,化疗药物选择更多;精准治疗、免疫治疗进入临床,临床研究蓬勃开展,取得了累累硕果。

联合创新:微创与“巨创”交相辉映

近年来,微创技术在低位直肠癌治疗中的应用日益广泛。腹腔镜手术、机器人手术等微创技术的引入,不仅提高了手术的精准度,还显著缩短了患者的术后恢复时间。福建协和医院池畔团队开展的低位直肠癌腹腔镜vs. 开放手术的多中心、随机对照研究(LASRE)表明两组病理肿瘤学安全性相当,腹腔镜保肛率更高(71.7% vs. ?65%)、术后恢复更快,且两组在3年DFS、3年局部复发率、5年OS无明显差异。

复旦大学附属中山医院许剑民团队开展的REAL研究也表明机器人手术切除更彻底、创伤小、术后恢复快。中山大学附属第六医院康亮教授团队开展的taTME手术vs. 腹腔镜TME手术的多中心、随机对照试验TaLaR也表明,两者的短期结局相似且长期预后相当。

中山大学附属第三医院卫洪波教授进行了一项TME手术保留或不保留邓氏筋膜对男性泌尿生殖功能影响的研究发现,保留组泌尿功能、性功能障碍更低;亚组分析50~59岁组差异明显;而两组在3年DFS、OS、局部复发率方面无显著差异。

此外,手术技术器材及理念的改进也让临床医生敢于挑战手术禁区,联合盆腔脏器切除和血管置换等“巨创手术”使既往许多无法手术的晚期患者获得了治愈的机会。

瞄准极致:新辅助联合免疫创新突破

新辅助治疗在低位直肠癌治疗中的地位日益重要。中国在新辅助治疗领域进行了多项创新尝试,包括细分新辅助治疗的人群和去放疗化方面的研究等。浙江大学医学院附属第二医院丁克峰教授团队开展的术前MRI MRF-的LARC直接手术vs. 新辅助治疗的多中心、开放随机对照试验表明,直接手术局部复发率高(4.29% vs.0)、3年DFS更短(81.8% vs.85.4%),研究结果不建议MRF-的LARC患者直接手术。

中山大学附属第六医院汪建平、邓艳红教授团队的开展的FOWARC研究表明,单纯化疗(FOLFOX)与传统的5-Fu+放疗有相似的降期率(35.5% vs.37.1%),长期预后方面无显著差异,且毒副作用和术后并发症更小,为部分患者提供了去放疗化的治疗选择。FOWARC研究也推动单纯化疗的新辅助治疗写入指南。

中山大学附属肿瘤医院丁培荣教授团队的CONVERT研究也表明,MRF- LARC行新辅助CAPOX vs.长程放化疗的降期率相当(40.8% vs.45.6%),而单纯新辅助化疗组预防性造口率(52.2% vs.63.6%)更低。

免疫治疗在低位直肠癌治疗中的应用也取得了显著进展,特别是对于错配修复缺陷(dMMR)的直肠癌患者,免疫治疗显著提高了完全缓解率(CR)。中山大学肿瘤防治中心徐瑞华、陈功教授团队的研究显示,dMMR局部进展期肠癌患者使用信迪利单抗治疗后,50%达到病理完全缓解(pCR),80%达到总CR,dMMR单用PD-1对LARC获益明显。中山大学肿瘤防治中心丁培荣教授团队进行的dMMR/MSI-H LARC行新辅助免疫治疗达cCR长期疗效多中心、回顾性分析表明,患者达cCR后3年OS和DFS均为100%,dMMR患者行新辅助免疫单药治疗长期获益明显。

对于错配修复正常(pMMR)的患者,免疫治疗的增敏研究也在进行中。武汉协和医院张涛、陶凯雄教授团队的研究表明,短程放疗联合PD-1抑制剂和化疗显著提高了pCR率(39.8% vs.15.3%),且安全性良好。

上海长海医院张卫教授团队进行的单中心、前瞻性、单臂Ⅱ期研究CHOICE-1表明,T1-3N0-1M0 pMMR低位直肠癌行长程化疗+2~4期(CAPOX+信迪利单抗)新辅助治疗后cCR 达到43.4%,保直肠率 63.4%,保肛率95.5%。

憧憬未来:瞄准个体化精准化新方向

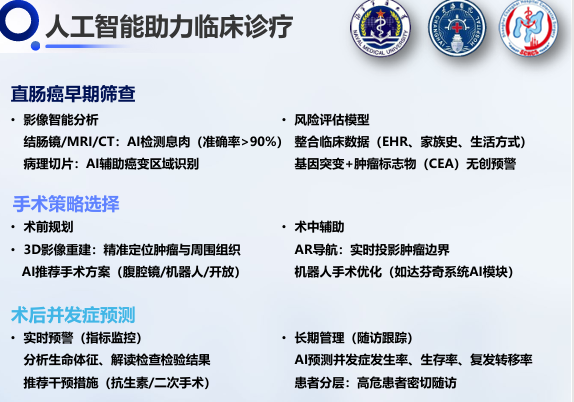

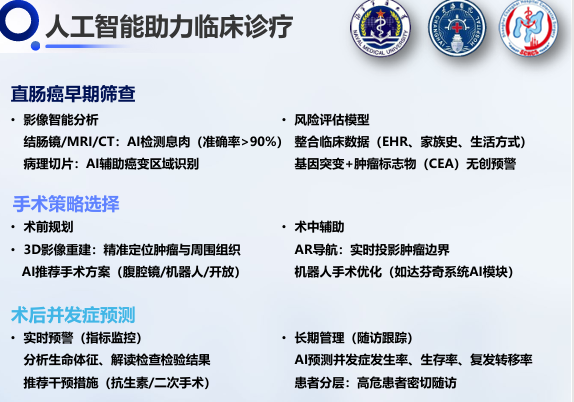

未来低位直肠癌的治疗将更加注重个体化和精准化。人工智能技术的应用将助力临床诊疗,从早期筛查、手术规划到术后管理,AI将为医生提供更精准的决策支持。此外,机器人手术和微创技术的不断发展将进一步推动保肛手术的完善。精准医学和个体化治疗也将成为未来的重要方向。通过基因检测和靶向治疗的结合,医生可以根据患者的基因特征制定个性化的治疗方案,显著提高治疗效果和患者预后。未来,患者生活质量及个体化因素也将更受重视。患者功能保留和生活质量优化至关重要。回眸过去,展望未来,中国直肠癌领域专家始终致力于改善患者预后和提高其生活质量!

结语

20年来,中国在低位直肠癌治疗领域取得了显著进展,保肛手术的成功率和患者生活质量得到了显著提升。未来,随着技术的不断进步和研究的深入,低位直肠癌的治疗将更加精准和个体化,患者的生存质量和生活质量将得到进一步改善。中国低位直肠癌治疗的未来充满希望,医生和研究者们将继续努力,为患者提供更优质的治疗方案。 - 推荐文章

加强临床研究合作,提升胃癌诊疗水平——JGCA中日胃癌临床研究专题研讨会精彩撷英

JGCA 2025丨季加孚教授:北大肿瘤医院多项前沿研究成果入选,引领我国胃癌诊疗新征程!

年轻不是“护身符”!新研究揭示结直肠癌三大风险因素,你中招了吗?

复旦大学附属中山医院孙益红教授团队携最新研究成果亮相JGCA 2025,中国胃癌防治水平引全球瞩目

JAMA子刊:HCC罹患风险降低33%!数万例患者研究揭示他汀类药物新作用

JGCA 2025丨卫勃&徐泽宽教授:蛋白质组学分析开启胃癌精准治疗新篇章

郑朝旭教授:无创无痛,让患者活得更有尊严是结直肠癌外科发展的终极目标丨第九届中国医师协会结直肠肿瘤专业委员会年会

于志伟教授:中低位局部进展期直肠癌新辅助放化疗联合免疫治疗模式的临床探索丨中国医师协会结直肠肿瘤专委会年会

国家喊你减肥了!肥胖可引发的5种胃肠道疾病你知道吗?

JGCA 2025现场之声丨李乐平教授:安全且有效!单孔机器人手术为胃癌患者提供新选择

JGCA 2025丨卫勃教授:局部进展期胃癌新辅助治疗未来发展两大方向——“精准和微创”

机器人手术显著改善肥胖胃癌患者临床结局丨周岩冰教授现场解读JGCA(下篇)

低位直肠癌治疗前该不该选择等待观察策略?武爱文教授揭晓答案丨中国医师协会结直肠肿瘤专委会年会

周岩冰教授现场解读JGCA:微创技术和创新理念助推胃癌诊疗迈上新征程(上篇)

心灵驿站丨NEJM:一位肿瘤科医生希望曾经能为那位悲痛的父亲做的事

岂有此“例”丨从三药化疗到钇90放疗:一例乙状结肠癌肝转移患者的MDT全程诊疗启示录

POST-ASCO GI 2025丨黄镜教授:食管癌免疫和靶向治疗捷报频传,精准和分层为未来走向

POST-ASCO GI 2025丨未来可期:从基础研究到临床治疗的典范,覃文新团队深度探索肝癌仑伐替尼耐药靶点及联合治疗新方案

张剑威教授:2025 ASCO GI结直肠癌诊疗新突破——聚焦dMMR免疫治疗、ctDNA动态监测与双免联合疗法

CheckMate-649中国亚组5年数据突破:免疫联合化疗重塑晚期胃癌生存格局,多维度推动胃癌迈向慢病化管理新时代

丁克峰教授:双管齐下,LISH术在结肠癌治疗中根治与功能保留的平衡探索丨中国医师协会结直肠肿瘤专业委员会年会

曲秀娟教授:晚期肠癌精准治疗取得新突破,KRAS G12C抑制剂引领未来方向|中国医师协会结直肠肿瘤专业委员会年会

金晶教授解析局部晚期直肠癌放疗现状与未来:从新辅助治疗到精准医学的跨越丨中国医师协会结直肠肿瘤专委会年会

李太原教授:从“微创”到“无痕”,NOSES手术正重塑结直肠肿瘤外科的诊疗格局丨中国医师协会结直肠肿瘤专委会年会

张卫教授:中国低位直肠癌保肛手术20年:回眸与展望丨中国医师协会结直肠肿瘤专业委员会年会

戴广海教授深度解析MDT在大肠癌综合治疗实践中的价值和探索丨中国医师协会结直肠肿瘤专业委员会年会

POST-ASCO GI 2025丨从跟跑到领跑,邓艳红教授谈中国结直肠癌分子分型突破与转化医学新范式

2025 POST-ASCO GI暨第二届肿瘤基础与转化研究论坛在广州开幕——多学科共话胃肠肿瘤诊疗新未来

李婕教授解析:MASLD相关肝细胞癌的流行病学、风险因素与精准防控新策略

腹膜后肿瘤大会 | 依荷芭丽·迟教授:腹膜后神经内分泌肿瘤的研究进展与治疗策略

刘静教授:结直肠癌靶向治疗进展——精准医学时代的突破丨中国医师协会结直肠肿瘤专业委员会年会

楼征教授:中西医整合创新突破低位直肠癌术后吻合口瘘防治瓶颈丨中国医师协会结直肠肿瘤专业委员会年会

岂有此“例”丨少吃土豆!一项病例对照研究揭晓植物性健康饮食指数与结直肠癌风险之间的关联

王贵玉教授解读CACA结直肠癌指南外科更新要点,推动结直肠癌微创治疗新变革丨中国医师协会结直肠肿瘤专业委员会年会

腹膜后肿瘤大会丨姚兰教授: “预防为主,精准施治”——腹膜后肿瘤切除手术的八字箴言

国际学者盘点ASCO GI突破性研究,早发消化肿瘤日益获关注

腹膜后肿瘤大会 | 北大人民医院张玲玲医生:从联合治疗到精准突破,解析腹膜后肿瘤药物治疗图景

第八届腹膜后肿瘤大会在蓉召开 中国诊疗方案引领国际新方向——多学科协作与科技创新破解罕见肿瘤难题

局部晚期直肠癌治疗:新辅助化疗or新辅助放化疗?这项最新荟萃分析揭晓答案

关注肿瘤患者的生存质量!Q-TWiST研究方法在KEYNOTE-811和KEYNOTE-859试验中的应用丨ASCO GI

ASCO GI聚光录丨彭智教授:CheckMate 649研究5年长生存获益点亮胃癌患者治愈新希望

主席专访丨赵纪春教授:个体化选择和多学科诊疗“两手抓”,共推腹膜后肿瘤深入发展

主席专访丨罗成华教授:辞旧迎新,扬帆启航,开启腹膜后肿瘤研究新时代!

ASCO GI现场丨遗憾!帕姆雷单抗联合化疗在局部晚期胰腺癌中生存获益欠佳

陈燕铭教授团队14项研究成果亮相ADA年会之基础篇 | ADA中国之声

年度盘点丨李恩孝教授:继往开来——2024年胰腺癌领域重磅研究进展

Cell子刊丨突破实体瘤治疗瓶颈!沈琳教授团队揭秘CAR-T细胞疗效差异的"生命密码"

岂有此“例”丨1例BRAF V600E突变结肠癌罕见阴茎转移病例的诊疗过程分享

EASL 2025丨中国智慧闪耀欧洲肝癌峰会,八大摘要抢先看!(临床研究篇)

ASCO GI现场丨双靶治疗在HER2阳性胃癌中未显示生存获益

EASL 2025 丨中国智慧闪耀欧洲肝癌峰会,八大摘要抢先看!(基础研究篇)

国际视角丨阿司匹林可降低林奇综合征患者CRC发生风险,为什么使用率不高?

ASCO GI 2025丨速来围观!HER2阳性胃癌靶向治疗取得新突破

年度盘点丨2024年最受消化时讯读者关注!肝胆胰癌领域TOP10文章

Cell观点:肿瘤“年龄”如何推动结直肠癌筛查策略的变革?