编者按:自1913年德国科学家Paul Ehrlich提出“魔法子弹”概念以来,抗体药物偶联物(antibody-drug conjugates,ADC)飞速发展,极大地推动了抗肿瘤治疗领域的重大突破,为患者开辟了新的、高效的治疗途径。截至目前,已有超过300种ADC被用于各种肿瘤适应症的研究,部分更是成功获得了临床应用的批准。然而,随着研究的深入,我们也面临着诸如抗原表达变化、ADC处理效率及有效载荷释放等因素所引发的耐药性问题,这些挑战亟待我们探索解决之道。

近日,重庆大学附属肿瘤医院李咏生教授团队在JCR一区MedComm杂志(IF:10.7)上发表了题为“Antibody-drug conjugates in cancer therapy: mechanisms and clinical studies”的综述文章。文章全面概述ADC的发展历史、结构、作用机制、各组成成分的研究进展、靶点选择、已完成和正在进行的临床试验、耐药机制和干预策略,并对未来该领域进行了展望。本文对综述关键内容进行了整理,以飨读者。

浙江大学第二附属医院建德分院普外科副主任医师何军、重庆大学附属肿瘤医院肿瘤内科主治医师曾祥华、副主任医师王春梅是共同第一作者,重庆大学附属肿瘤医院肿瘤内科李咏生教授和王恩文教授是共同通讯作者。

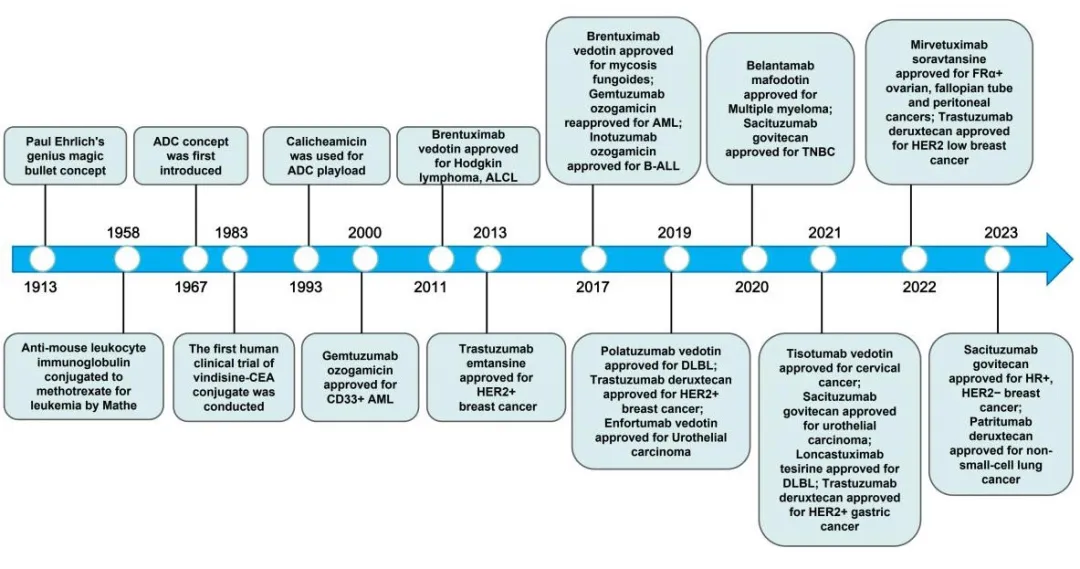

ADC的概念最初是在1967年提出的,直到2000年,FDA首次批准gemtuzumab ozogamicin (GO)用于治疗急性髓性白血病(AML),标志着ADC靶向治疗癌症时代的开始。图1描述了过去一个世纪ADC药物从诞生到成熟发展阶段的标志性事件。

图1. 自1910年提出“魔法子弹”以来,ADC发展的里程碑事件时间表

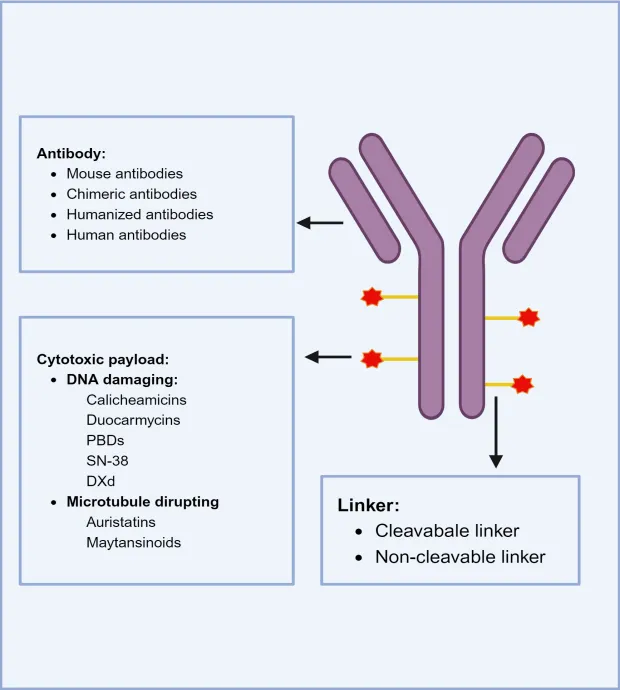

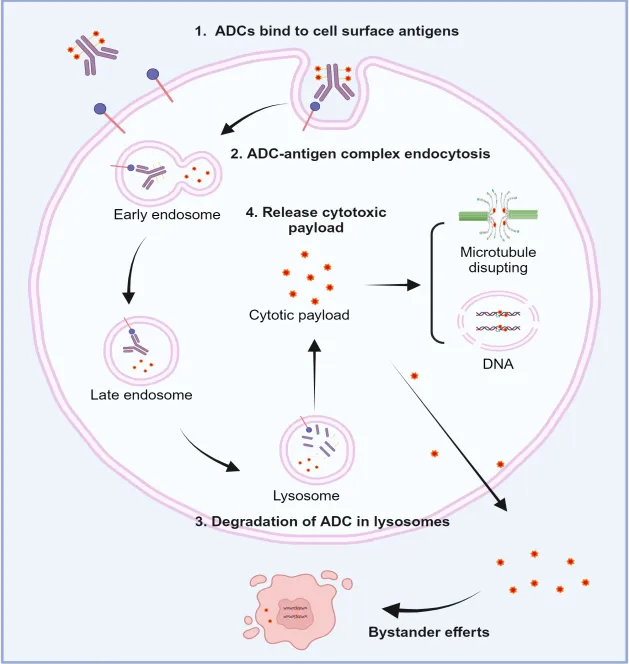

ADC由抗体通过连接体连接细胞毒性药物组成(图2)。这种独特的结构为ADC药物提供了多种优势,使它们能够将传统小分子化疗的强大杀伤能力与抗体的靶向递送特性结合起来。ADC药物进入体内后,抗体部分与肿瘤细胞表面的靶向抗原结合,肿瘤细胞内吞ADC分子。ADC的一部分能够与内体中的Fc受体结合,从而一部分ADC被转运到细胞表面,并通过FcRn介导的转胞吞作用释放到细胞外。而其他ADC-抗原复合物进入溶酶体,溶酶体中的酶或者酸性条件可以降解ADC,从而释放出细胞毒性药物,这些药物破坏DNA或组织肿瘤细胞分裂,最终导致肿瘤细胞死亡(图3)。

图2. ADC的结构

图3. ADC的作用机制

ADC的开发技术不断进步,越来越多的ADC药物被开发用于不同类型的癌症。目前,超过300种ADC候选药物正在不同的临床试验阶段进行研究。在肿瘤学领域,目前已批准的ADC靶向肿瘤细胞过度表达的特异性蛋白,如实体瘤中的HER2、Trop2、Nectin4和EGFR,以及血液恶性肿瘤中的CD19、CD22、CD33、CD30和CD79b。T-DM1的成功以及最近批准的T-Dxd、sacituzumab govitecan和enfortumab vedotin导致实体肿瘤ADC的增加。肿瘤学和免疫学的研究已经将ADC靶抗原的选择范围从传统的肿瘤细胞抗原扩展到肿瘤微环境中的靶标,如基质和脉管系统。最近来自临床前和临床研究的证据表明,新生血管系统、皮下细胞外基质和肿瘤基质的成分可以作为ADC药物开发的有价值的靶抗原。

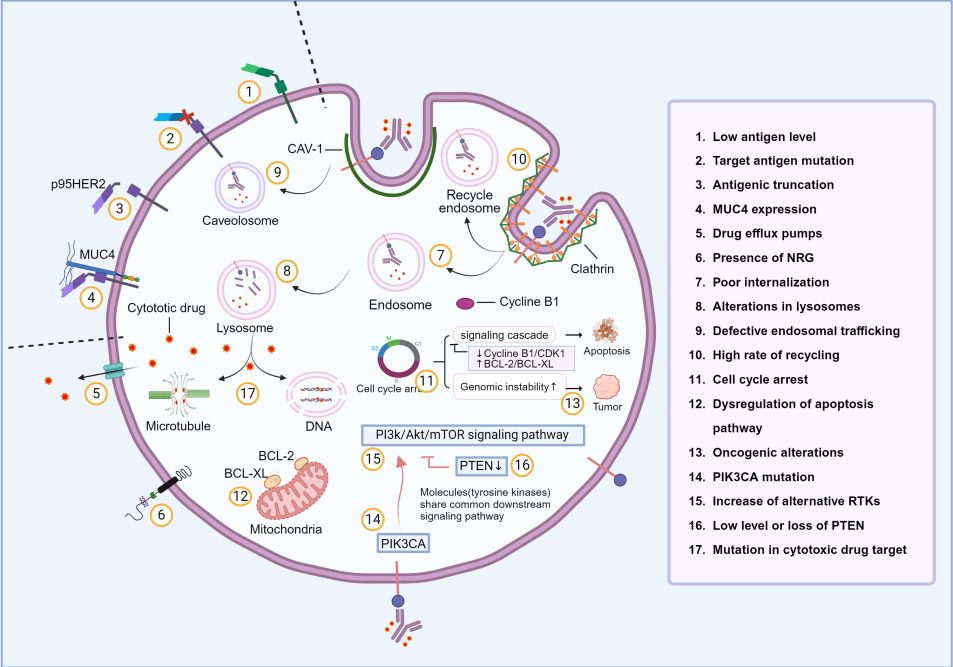

尽管ADC药物取得了很大的进展,但ADC药物的PFS从2.0个月到28.8个月不等。ADC结构的任一组成部分发生异常或在周期性治疗压力下都可能导致耐药性的产生。ADC的耐药机制可能包括:靶抗原基因下调、缺失或突变;内化途径缺乏;溶酶体蛋白水解功能降低;细胞周期阻滞;药物外排转运蛋白的过表达;凋亡通路失调;替代通路的激活(图4)。

图4. ADC的耐药机制

ADC药物具有高特异性、有效性、半衰期长、不良反应小、预后良好等特点,具有优越的抗肿瘤效果。因此,ADC已成为全球药物研究和开发的一个重点领域。了解抗体偶联药物结构、临床活性和作用机制之间的相互作用对于优化设计元素至关重要,新的抗原和细胞毒性药物的发现将是提高药物疗效的关键,深入研究具有新型标记物、连接物、有效载荷和创新作用机制的ADC,以增强癌症治疗选择。ADC的发展也导致了联合治疗的出现,作为一种新的治疗方法来提高药物疗效。

专家简介

李咏生教授

重庆大学附属肿瘤医院肿瘤内科主任、I期病房主任

智能肿瘤学教育部医药基础研究创新中心副主任

博士、教授、主任医师、博导、结直肠癌和恶性肿瘤临床试验首席专家

美国哈佛医学院博士后、国家海外高层次引进人才、重庆市杰青

重庆市学术技术带头人、重庆英才-创新领军人才、重庆市中青年卓越团队领衔专家

国家自然科学基金重点国际合作项目首席科学家

国家自然科学基金重点、国合、优青、海外优青项目评审委员

中国抗癌协会青年理事会副理事长

中国抗癌协会整合肿瘤学分会秘书长

中国抗癌协会肿瘤代谢专委会常务委员、免疫代谢学组组长

重庆市医药生物技术协会肿瘤罕见病疑难病专委会主任委员

重庆市医学会肿瘤学分会化疗学组组长

Glucolipid Metabolic Disorders主编,《中国医院用药评价与分析》副主编

STTT等杂志编委,Cell Metabolism、Advanced Science等杂志审稿人

获中国抗癌协会青年科学家奖、中国细胞生物学学会青年科学家奖、重庆市科技进步一等奖

发表SCI论文100余篇,总影响因子大于700,单篇影响因子大于10的论文24篇